1929 - 1949

"La Valse bleue"

1929, la Renaissance.

L'époque de Bosc est terminé, il passe la main à Pierre Sandrini, maître de ballet, artiste, rénovateur déjà du Moulin Rouge et son collaborateur et ami Pierre Dubout, ensemble ils réssuscitent Tabarin.

La salle va être totalement transformée, suppression de la décoration art nouveau, remplacée par deux fresques de Gir et de Paul Colin. L’immense sous-sol va être investi pour créer une machinerie qui va révolutionner l’art du Music–hall. Le plateau de la scène coulisse pour faire apparaitre un autre plateau montant du sous-sol jusqu'au niveau des spectateurs. La proximité des artistes et des spectateurs est saisissante ! On pourrait presque les toucher.

D'autres revues spectaculaires viendront également utiliser ce méchanisme. Le château de mika des "Fastes de Naguère", les buildings de Wall Street de la revue "Ambiance", et la montgolfiere venue des cintres de la revue "Les Heures sont Belles".

Les personnages clefs et influents du bal Tabarin de 1929 à 1949

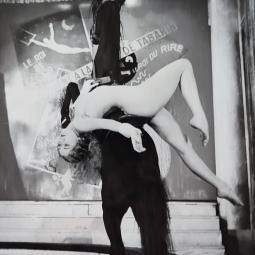

Le Bal Tabarin ne pourrait pas rester Tabarin sans la célèbre Quadrille Naturaliste, grâce à qui se maintient la tradition du French Cancan, ce chahut endiablé et vertigineux, que les étrangers considèrent comme notre danse nationale.

La reconnaissance internationale du Cancan s'est concrétisée en 1861 à Londres, grâce à l'écrivain américain Charles Morton qui le présenta à l'Oxford music-hall. Le public anglophone le baptisa alors "French Cancan".

Au XIXe siècle, il est notable que plusieurs des premières danseuses de Cancan provenaient du milieu des blanchisseuses. Leur travail, caractérisé par de longues heures en position debout, pouvait entraîner une raideur musculaire. Les mouvements spontanés de la danse, tels que le soulèvement des jupes et les petits sauts avec élévation des jambes, pourraient avoir servi d'exercice.

Des figures marquantes de cette période incluent Mimi Patte en l'air, Grille d’Egout et Rigolboche, dont certaines étaient blanchisseuses. Louise Weber, surnommée la Goulu, devint une figure emblématique, immortalisée par Toulouse Lautrec.

Le mouvement ample des jupons dans le Cancan peut être interprété comme une forme d'expression et d'affirmation pour ces .jpg?v=1jvn6iv) femmes. Ainsi Jeanne Avril, avec son allure distinctive (silhouette, chapeau, sous-vêtements colorés), se distinguait de ses contemporaines, tout en partageant l'intérêt de Toulouse Lautrec. Ces personnalités ont contribué à façonner l'image du Cancan à ses débuts.

femmes. Ainsi Jeanne Avril, avec son allure distinctive (silhouette, chapeau, sous-vêtements colorés), se distinguait de ses contemporaines, tout en partageant l'intérêt de Toulouse Lautrec. Ces personnalités ont contribué à façonner l'image du Cancan à ses débuts.

L'évolution du Cancan au XXe siècle est notamment représentée par la codification de Pierre Sandrini en 1926. Cette période voit l'émergence de danseuses issues d'une formation classique, remplaçant les figures issues de milieux professionnels divers. Les figures caractéristiques de cette forme codifiée incluent la "roue", exécutée avec précision dans un espace limité, le "port d’arme" sur un rythme rapide, le "grand écart" suivant un saut ample, la "cathédrale" témoignant d'un équilibre maîtrisé, et le "tire-bouchon", soulignant la vivacité du mouvement des jambes.

L'ensemble de ces éléments est orchestré par une synchronisation avec le rythme soutenu des "battements de jambes" et le mouvement ample des jupons, que Pierre Sandrini avait la particularité de faire parfumer quotidiennement, ainsi que par les spectaculaires "sauts en écarts".

Ainsi, le Cancan, loin d'être une simple danse exubérante, révèle une histoire riche de contextes sociaux, d'évolutions chorégraphiques et de figures marquantes, contribuant à son statut d'icône culturelle.

Artiste peintre, dessinateur, costumier, scénographe et l'un des plus novateurs et influents affichiste lithographe français de la première partie du xxe siècle.

Artiste peintre, dessinateur, costumier, scénographe et l'un des plus novateurs et influents affichiste lithographe français de la première partie du xxe siècle.  Artiste peintre, sculpteur, dessinateur, affichiste et caricaturiste français,

Artiste peintre, sculpteur, dessinateur, affichiste et caricaturiste français,

Danseuse et dessinatrice

Danseuse et dessinatrice